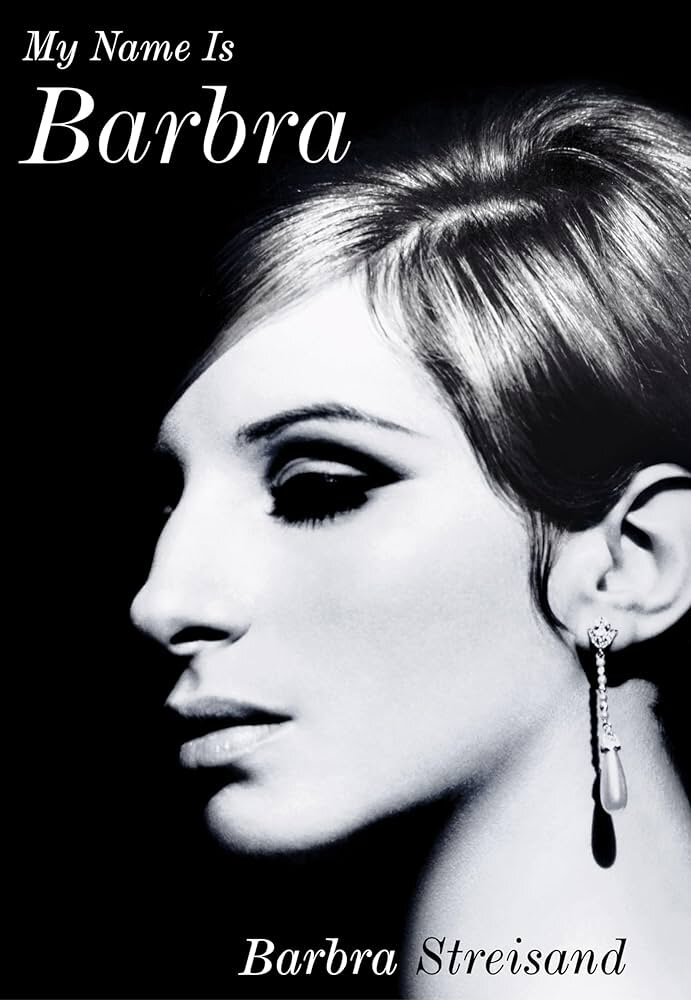

La autobiografía de Barbra Streisand

En un libro de mil páginas, My Name is Barbra, la diva recorre su carrera. Más de 50 discos, una veintena de películas como actriz y directora y el cuarteto EGOT: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Streisand se construyó desde Brooklyn, una chica judía sin padre que afirma su identidad y su lugar como leyenda.

«¿Un amable oso hormiguero?». Esa es la primera línea, a modo de interrogante, que asoma en My Name Is Barbra, la autobiografía de Barbra Streisand publicada este año como un reclamo definitivo de su propia voz. Justo Barbra, que hizo de su inconfundible voz un emblema y de su nariz, una firme resistencia a la tiranía de la belleza hegemónica, conjuga aquellas marcas para contar su verdadera historia, más allá de los chismes, las mentiras, la maledicencia. Barbra Streisand rompió todos los moldes, todos los récords, todas las previsiones. Fue una niña judía de Brooklyn, huérfana de padre, verborrágica y perseverante, que se convirtió en una diva de la canción a fuerza de talento y convicción. Conquistó desde el legendario Bon Soir de Nueva York al mismo público que era testigo de la emergencia del flower power, los Beatles, el fin de la inocencia política y el Nuevo Hollywood. Revolucionó Broadway con apenas 20 años convirtiendo a su Funny Girl en un éxito sin precedentes. Fue reacia a la educación musical, partidaria de la improvisación, metódica en la creación de cada espectáculo. Artífice de su fama y su legado. Su voz y su nariz la hicieron única.

Antes de subirse a los primeros escenarios, Barbara Joan Streisand quitó una «a» de su nombre pero se negó a cambiar su apellido, aunque el propio Ed Sullivan la llamara «Streis-Land» en su primera aparición en el legendario show televisivo. La batalla por su nombre fue el primer gesto de potestad sobre su destino, el mismo que hoy a sus 81 años la obliga a contar su verdad, sin ghostwriters, en sus propios términos. Sin los motes de «la reina de Babilonia» o «gacela miope» con los que la prensa la bautizó hace tantos años, cuando recién asomaba en el circuito teatral del under y en los bares del Greenwich Village. «¿Realmente tenía un aspecto tan extraño?», vuelve a preguntarse de manera retórica. «Se supone que celebrar mi perfil faraónico y mis ojos de escarabajo era un verdadero cumplido», concluye como parte del coro de humoradas sobre su nariz, a la que defendió sin retoques ni cirugías. Con más de 50 discos de estudio y en vivo, especiales de televisión, una veintena de películas como actriz, tres como directora y habiendo completado el cuarteto EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), además de una larga lista de otros premios y de los números astronómicos de ventas que cosechó en su trayectoria, Barbra Streisand construyó su propia escalera al cielo, un timón de comandante antes que un lejano pedestal. Desde allí nos llegan sus secretos, los que su voz nos puede susurrar.

La afirmación de su pertenencia es insistente en el libro. Su judaísmo, su crianza en los suburbios de Nueva York, su vocación de artista. My Name Is Barbra tiene casi mil páginas, y en ese detalladísimo relato de vida y obra, la infancia cumple un lugar importante. La temprana orfandad tras la muerte de su padre -Emanuel Streisand, un académico que murió a los 35 años por una hemorragia cerebral debido a una herida previa-; la frialdad de su madre y el impacto de su nuevo casamiento; los zumbidos en el oído que resultaron en el diagnóstico de tinnitus; la incomprensión en el hogar por las travesuras y la temprana rebeldía. Barbra recuerda con cariño los instantes de felicidad de aquel tiempo: la protección de sus abuelos, el cine como escapatoria, la fascinación con Broadway. Sus anécdotas revelan poco a poco ese singular temperamento. Sus mejores amigas, Joanne Micelli y Roslyn Arenstein, eran una devota católica y una joven atea. Con la primera experimentó la fascinación por la exuberancia católica, los colores, los brocados, las monjas -«me parecía conmovedor tener a alguien a quien llamar padre»-, y con la segunda, los desafíos de la creencia: «Le dije a Roslyn que iba a probarle que existía un dios. ¿Ves ese hombre que camina por la vereda? Voy a rezar para que cruce la calle. Y el hombre la cruzó. Entonces pensé: ‘Una de dos, o existía un dios o yo tenía una voluntad inquebrantable'».

Esa misma voluntad se puso en acción cuando descubrió que quería ser actriz. No aceptaría ninguna otra cosa. Hasta se dejó crecer las uñas para no poder ser mecanógrafa, como la instaba su madre. Entonces ingresó en un programa de verano en el Malden Bridge Playhouse, al norte de Nueva York, y en la quinta representación ya consiguió su primer papel con diálogo. También fue miembro del coro en el colegio secundario -prácticamente lo único que le interesaba-, participó en audiciones para televisión, intentó ingresar en la nómina del Actor’s Studio pero la rechazaron por ser menor. Barbra no quería perder tiempo, cada puerta que se cerraba empujaba alguna ventana por la que encontraba una rendija para perseguir sus sueños. En su mirada pesaba más la insistencia que la convicción de un don excepcional, y sus relatos deslizan su vocación rayana en la obsesión: la lectura compulsiva de obras de teatro, la decisión de mudarse con una amiga a Manhattan para estar en el centro de la escena, las clases de actuación. Su universo se expandía en un febril y constante aprendizaje.

No hay en el viaje por la infancia de Streisand revelaciones escabrosas o secretos bien guardados. No es ese el espíritu del libro. Sí es cierto que la relación con su padrastro era tensa y distante, que el vínculo con su madre estuvo signado por desencuentros, que los días en el colegio eran tristes y solitarios. Pero la temprana emancipación y la mudanza a Manhattan le abrieron los ojos a un nuevo mundo: el teatro y la música. «Tenía 14 años cuando fui por primera vez a Broadway a ver El diario de Ana Frank. Manhattan era un nuevo mundo y yo descubrí que quería ser parte de él». El camino fue autodidacta, impulsado por una voracidad insistente y por amistades que surgían a la vuelta de la esquina. Por entonces conoció a Warren Beatty en la casa de unos amigos en Connecticut -«supongo que tuvimos un romance fugaz pero no recuerdo demasiado»-, a Dustin Hoffman en The Theatre Studio, al músico Barry Dennen en una audición para una obra. «Nunca fui amante de Barry, pese a lo que él contó en su autobiografía». Luego apareció Elliott Gould, un joven desgarbado de 19 años con el que compartieron el desembarco en el off Broadway. Fueron amigos, novios, y luego marido y mujer. Un casamiento exprés en Nevada y la inmediata convicción de que algo faltaba en la pareja, quizás pasión, quizás la materia de esos sueños que tanto anhelaba.

La insistencia de Barbra Streisand en el mundo del teatro no parecía dar demasiados frutos al comienzo. Audiciones frustrantes, pequeños papeles, noches de llanto. Entonces surgió la posibilidad de cantar y en 1960 se presentó a un concurso en el bar Lion de Nueva York: cantó «A Sleepin’ Bee» y ganó su primera ovación. «¡Podía cantar!» se dijo y comenzó a preparar su repertorio para recorrer los bares del Village. Sin embargo, la experiencia con una coach vocal no fue satisfactoria. «Era una mujer exótica, casi salida de una vieja fotografía. Con sus modales señoriales me decía que estaba mal mi pronunciación, que debía seguir ciertas reglas, que las vocales debían ser cortas para lograr el tono. Fue la primera y la última lección: decidí que iba a hacerlo a mi manera». Lo que podía parecer soberbia o capricho definió la dinámica de Streisand en su entrada en el circuito musical. Eligió su propio repertorio a contrapelo de las modas -«me sentía más cómoda con música de otra era»-, se vestía con atuendos de los años 20, enriqueció sus interpretaciones musicales con fraseo y algo de comedia. Nacía una verdadera estrella.

«Una chica sorprendentemente joven, elegante y de voz vibrante llamada Barbra Streisand es uno de los placeres de un club llamado Bon Soir» publicaba The New York Times en 1960. Barbra apenas tenía 18 años. El club Bon Soir fue la plataforma perfecta para gestar la magia de sus actuaciones sobre el escenario, explosivas y originales cada noche. Poco a poco tuvo seguidores que iban a verla en cada función, celebridades de la ciudad que recomendaban el espectáculo, críticos fascinados con aquella ebullición en pleno corazón del Greenwich Village (de hecho, su disco del 2022, Live at The Bon Soir, recoge las grabaciones de aquellos años). En paralelo surgían algunas giras: en el Caucus Club de Detroit, en el Crystal Palace de St. Louis, en el restaurant Town N’Country en Canadá. La construcción de Barbra Streisand como cantante se gestó a partir de la creación de un personaje sobre el escenario: el vestuario vintage, el fraseo agudo, los guiños a la audiencia. «Tiene apenas 20 años y un poder arrollador pocas veces visto. Es la mejor cantante en la escena popular desde la aparición de Lena Horne y lo seguirá siendo en 50 años si siguen escribiendo buenas canciones para los buenos cantantes», escribía entonces el columnista Robert Ruark, luego de asistir al espectáculo de Streisand en The Blue Angel.

Pero Broadway seguía siendo una obsesión y un destino, y el personaje de Miss Marmelstein en la obra I Can Get It For You Wholesale fue la primera bisagra en su carrera. Era junio de 1962 y comenzaron los ensayos coordinados por Herbert Ross, quien sería un gran amigo y futuro director de Funny Lady tiempo después. Streisand confirmaba que no era disciplinada, que no aceptaba indicaciones que contradecían sus instintos, que su autonomía era explosiva y a menudo problemática. Las disputas con el autor de la pieza, Arthur Laurents, fueron la comidilla de los ensayos y un clásico del desembarco de Streisand en las grandes ligas de Broadway. Las tensiones se repitieron con Garson Kanin, el primer director de Funny Girl en el teatro, también con el productor de sus primeras películas, Ray Stark (quien era conocido por su tiranía en los contratos con sus estrellas), con Gene Kelly y Walter Matthau en la catastrófica Hello Dolly! (1969). Cada uno parecía dispuesto a manejar los hilos de su interpretación como quisiera, o a gobernar su voluntad como la de otra starlet de Hollywood. Pero Streisand no iba a permitirlo.

El libro también recorre amistades entrañables como la que compartió con Marlon Brando -nacida en una fiesta cuando el actor la invitó a tener sexo para luego cambiar el destino de la velada en un recorrido por algún museo-, con el coreógrafo y director Jerome Robbins, los compositores Jule Styne y Marvin Hamlisch, el director William Wyler, la actriz Joan Collins – casada con el músico británico Tony Newley, con quien Streisand tuvo un apasionado romance-, y estrellas como Frank Sinatra, Henry Fonda, Katharine Hepburn o Liz Taylor y Richard Burton, quienes escribían esquelas desbordantes de asombro y admiración luego de asistir a cada función de Funny Girl. También hubo malos tragos como la reacción vengativa de Sidney Chaplin -hijo de Charlie- tras la ruptura de un affaire (era quien interpretaba a Nick Arstein en Broadway, luego reemplazado por Johnny Desmond), la complicada relación con el estrafalario peluquero Jon Peters -«Fue muy persistente y yo estaba en un momento vulnerable de mi vida»-, el amor que no fue con el primer ministro canadiense Pierre Trudeau. Así como Streisand exponía su sentimientos a los desengaños en su juventud, en la escritura de su madurez realiza el perfecto balance: hubo rosas y espinas, de eso se trata la vida.

El mayor triunfo en Broadway fue Funny Girl. Corría el año 1964 y Barbra Streisand subía a las nubes de la popularidad y el reconocimiento como nunca hubiera imaginado. Después de allí llegaron los premios Tony, más discos que alcanzaron el número 1 en los charts, especiales musicales en la televisión. Pero la fruta dorada era Hollywood. Y sus primeros pasos nunca fueron tímidos: pese a no tener experiencia compartió con William Wyler el diseño de la versión fílmica de Funny Girl en 1968, sugirió cambios en diálogos y vestuarios, trabajó en la interpretación con su nuevo coprotagonista Omar Sharif -con quien también vivió un intenso coqueteo-, festejó los números de taquilla y las buenas críticas. A películas como Nuestros años felices (1973) y Nace una estrella (1976) dedica minuciosos análisis de cada decisión; en la primera, las disputas con Sidney Pollack por el montaje final -en el que se cortaron dos escenas que ella siempre creyó fortalecían el por qué de ese amor perdido-; en la segunda, su rol de productora (a través de su compañía Barwood Films) en tensión con la prepotencia del director Frank Pierson. Streisand siempre bregó por ser algo más que un rostro en la pantalla y peleó con uñas y dientes por el proyecto de Yentl (1983) que la convirtió en directora. Una joven judía se disfraza de varón para acceder a la educación. Una actriz se convierte en cineasta para filmar la película en la que cree.

En las últimas páginas aparece una mirada menos nostálgica y retrospectiva, señala los pros y contras de dirigir una película, de batallar con productores y ejecutivos por cada decisión, de negociar su poder en un contexto no exento de adversidades. Se dispersa en digresiones: la tranquilidad de su matrimonio con James Brolin, las tardes con sus perros. Streisand también explora su lado político, su apoyo a Bella Abzug y la militancia feminista en los 70 -que quedó cristalizada en ¿Qué pasa Barbra? (1972-, su defensa de los derechos civiles, de las causas de agenda pública. Puede ser el aspecto más condescendiente con su propio personaje, pero sintoniza con su mirada sobre el mundo artístico en el que gravitó y que ayudó a modelar a lo largo de 70 años. Su condición de estrella superó los éxitos de ventas, las críticas celebratorias, los numerosos premios y se consagró en la explotación de su canto potente y natural, su actuación febril e histriónica, su intensidad para concretar proyectos, su incansable dedicación a la música. Una niña solitaria pero persistente que construyó su propia escalera al cielo y se largó a caminar.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/692483-la-autobiografia-de-barbra-streisand