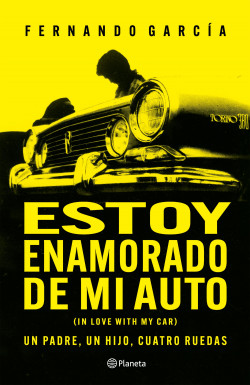

Estoy enamorado de mi auto

Del Fiat 128 celestito con el que aprendió a manejar al Ford Fiesta que finalmente quedó a su cuidado, el autor escribe una memoria entrañable de la relación de su padre con el auto: cada modelo se convirtió en un miembro no humano de la familia; en este fragmento, el ritual del lavado

Para LA NACIONFernando García

Papá nunca me preguntaba por la salud, el dinero o el amor. Por mi hija o su nieta. La conversación siempre empezaba con cuatro palabras de rigor, expresadas con particular entusiasmo, a mitad de camino entre la pregunta y la exclamación.

—¡¿Cómo anda la máquina?!

La máquina no era el cuerpo. La máquina no era el cerebro. La máquina no era el sexo. La máquina, claro, no era una 45. La máquina era el auto. En ese entonces el Ford Fiesta Edge gris metal que había dejado de manejar y que puso a mi cuidado. Antes había sido un Ford Escort azul y antes de ese un absurdo Chevette también azul, un Renault 11 color caramelo, otro gris y así hasta llegar a un Fiat 128 celestito con el que aprendí a conducir.

De papá soy su sangre, células y huesos, pero también su árbol de leva y su carburador, sus bujías y fusibles; su bomba de agua y su chicler de baja; su termostato y su pistón; sus válvulas y filtros.

—¿Cómo anda la máquina?

Así empezaban todas nuestras conversaciones de mi vida adulta y su posvida adulta, ultrasenior. Porque papá no pasó por eso que llaman vejez. Nunca.

II

El auto que se nos había vuelto lingua franca a la vuelta de la vida antes nos separaba, cuando él era más joven y yo un preadolescente. Los domingos no eran el día de Dios (aunque él creía, sí, y colgaba crucifijos del espejo del auto), sino aquel en el que se consagraban varias horas de la mañana a lavarlo. Acicalarlo como si fuera un toro campeón de La Rural.

Mi único interés en esa empresa era dejar puesto algún disco en el equipo de audio Sansei del living, abrir las ventanas y que la música invadiera la vereda jabonosa. Mi acto de presencia rocker en el mediodía del barrio. La limpieza del auto estaba lejos de mi interés y eso papá lo sabía, pero acaso confiaba en enderezarme, o esta era la única forma que había encontrado de tener un momento íntimo conmigo (y el auto).

Había una suerte de teatralidad del lavado. La manguera a rayas bajaba de la terraza y se enroscaba en un árbol viejo como una serpiente yarará. Junto al cordón, los artículos de limpieza del auto se disponían como el instrumental de un quirófano. Había un cepillo especial, de cerdas suaves, que se mojaba en el espejo jabonoso del balde y recorría la superficie metálica de la carrocería y luego los vidrios.

El auto quedaba como nevado, oculto tras un manto de espuma. Entonces era hora de desenroscar la yarará, cuya punta había sido retorcida para no desperdiciar agua. ¿O tenía un accesorio con forma de pico que regulaba la salida del agua? Sí, el accesorio de los accesorios.

Era hora de desenroscar la yarará, sí, y bañar la superficie jabonosa como si de un incendio se tratara: máxima potencia. En otro balde, un trapo rejilla se sumergía en una mezcla de agua y aguarrás, un solvente de olor penetrante, industrial. Una vez desalojada la espuma de la carrocería le tocaba el turno al trapo radiactivo que había que frotar de forma pareja y abrasiva. El movimiento preciso de una una coreografía que a mí se me daba muy mal. Luego volvía la manguera yarará a máxima potencia. Por la superficie metálica veía cómo se deslizaban formas levemente psicodélicas de grasa. Nébulas en cuyo juego (¿jugo?) óptico me dejaba ir con la música.

Yo abandonaba el ritual para dar vuelta el disco: ¿Sería Wish you were here? ¿O The Dark side of the moon? Cuando volvía, papá ya me tenía asignada la siguiente tarea. Bollos de papel de diario dispuestos como origamis para extremar el lustre de los vidrios que ya habían sido previamente secados con el trapo rejilla escurrido.

Nunca lo lograba. Papá decía que por mi mala performance los vidrios habían quedado «veteados». Entonces lo hacía él y yo, por lo bajo, bufaba. Pero los vidrios quedaban perfectos: espejos. Recuerdo un ruidito particular del bollo de diario frotando el vidrio. Una infrasonoridad aguda e irritante. Como la de los globos cuando se desinflan. Aquellos ruidos catalogados entre lo inolvidable y lo insoportable.

Luego estaban las alfombras, a las que se les daba el mismo tratamiento que a otras alfombras, como las persas, las mágicas, las de Aladino. Como si la casa fuera una enorme usina eléctrica, por debajo del zócalo de la puerta salía un cable que alimentaba con voltaje a una «zapatilla» de madera con varios enchufes. Ahí conectábamos la aspiradora. Uno de los electrodomésticos más versátiles de la casa: chupaba todo el polvo y, puesta en modo inverso, aceleraba la combustión del carbón para el fuego del asado. Era una Yelmo gris achatada que se alargaba en una trompa retráctil, como de oso hormiguero, cuya punta tenía varias posibilidades según las necesidades de acceso. La ubicábamos en medio de la vereda, y los que pasaban tenían que sortear el cable, mientras yo ingresaba medio cuerpo dentro del auto estirando la trompa que absorbía polvo, piedritas y papelitos metalizados. El ruido de la aspiradora tapaba el sonido del vals cósmico de Pink Floyd. O lo convertía en un ejercicio extremo de música concreta. ¿Hacía acaso algo como ffffffzzzzzzzzzshhhhhhh?

Da igual, el ruido hacía creer que toda la materia de la que estaba hecha la realidad era aspirable. Era cuestión de esperar y el mismísimo auto se iría trompa adentro con el polvo, las piedritas, los papelitos, la casa, nosotros y el Ferro de Griguol, que entrenaba a unas doce cuadras.

Finalizada la aspiración, las alfombras mágicas se depositaban junto al cordón donde recibían el tratamiento jabonoso primero y el manguerazo después. Se sucedía una escena de cierta violencia. Una violencia criolla, campera. Papá me pedía que tomara las alfombras de un extremo y las golpeara con fuerza contra el tronco del viejo árbol para secarlas. Más fuerte. Más. Debería haber acompañado el movimiento con un grito marcial, seco y fuerte (¡ho!), pero no, masticaba el aburrimiento en silencio.

Al final, llegaba el momento artístico de la higiene automotriz. Papá fumaba muy poco, excepcionalmente. Un cigarrillo, por ejemplo, los domingos a la mañana para reconvertir el filtro en la más insólita herramienta del arte moderno. Volvía de la casa con un frasco de pintura blanca y usaba la tapa como paleta. Se ponía en posición de cambiar las gomas y procedía a retocar las letras en relieve de las llantas con el filtro.

Aprendí a posar suavemente la superficie esponjosa del filtro de su único cigarrillo del día sobre el caucho para que poco a poco se descubriera la palabra mágica: FIRESTONE.

Por Fernando García

Fuente: La Nación